NATIONAL & INTERNATIONAL

Situation internationale

Depuis les années 90, le « protocole hollandais » de « transition » des enfants et des jeunes est devenu une référence à travers le monde. Dès 2020, des études systématiques des preuves démontrant l’absence de bienfait de ces traitements ont conduit de nombreux pays à s’en distancer.

Situation nationale

En Suisse, l’accompagnement des jeunes qui se disent « transgenre » repose sur une approche trans‑affirmative, combinant suivi médical rapide et soutien psychologique. Remettre en question ce protocole expose les parents à être perçus comme maltraitants.

Questions & Controverses

L’accompagnement trans-affirmatif et en particulier les traitements hormonaux prescrits aux enfants et adolescents souffrant de dysphorie de genre sont controversés et ont fait l’objet d’une attention et d’un examen accrus au niveau international au cours de ces cinq dernières années.

Ressources

L’AMQG a rédigé une synthèse des informations les plus pertinentes à télécharger. Pour en savoir plus, consultez notre liste de ressources qui recense articles, témoignages, études et recommandations et vise à offrir une information claire, nuancée, accessible, et non militante.

Jeunes en questionnement de genre : état des lieux

Depuis une dizaine d’années, on observe en Suisse comme ailleurs dans le monde occidental une augmentation massive du nombre d’adolescents et de jeunes adultes qui s’identifient au sexe opposé et sont accompagnés, sans évaluation approfondie, sur la voie sociale et médicale d’un «changement de sexe». Ce type d’accompagnement, dit «trans-affirmatif», fait l’objet de controverses toujours plus vives.

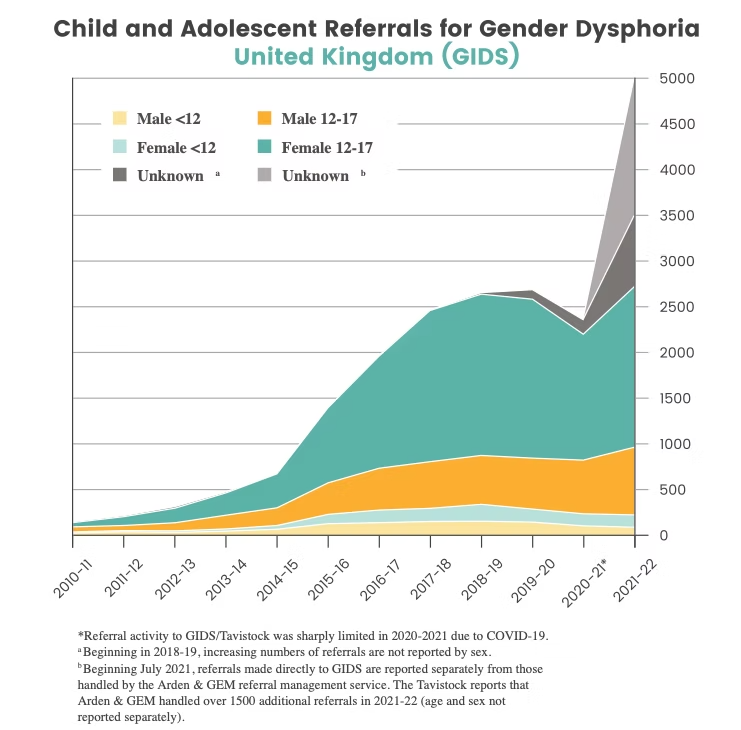

Le débat mondial sur la médecine du genre a été lancé par le désormais célèbre graphique basé sur les données d’orientation vers le « Gender Identity Development Service », (voir illustration en annexe) la plus grande clinique pédiatrique du genre au monde, gérée par le Tavistock and Portman NHS Trust, et qui fait partie du service national de santé britannique. Ce graphique démontre l’explosion du nombre des consultations d’enfants et adolescents pour des « questionnements de genre ».

Patients mineurs référés au GIDS (Gender Identity Disorder Services)/Tavistock, à Londres, entre 2011 et 2022

Source : UK GIDS, 2010-11 to 2021-2022. NHS National Health Service

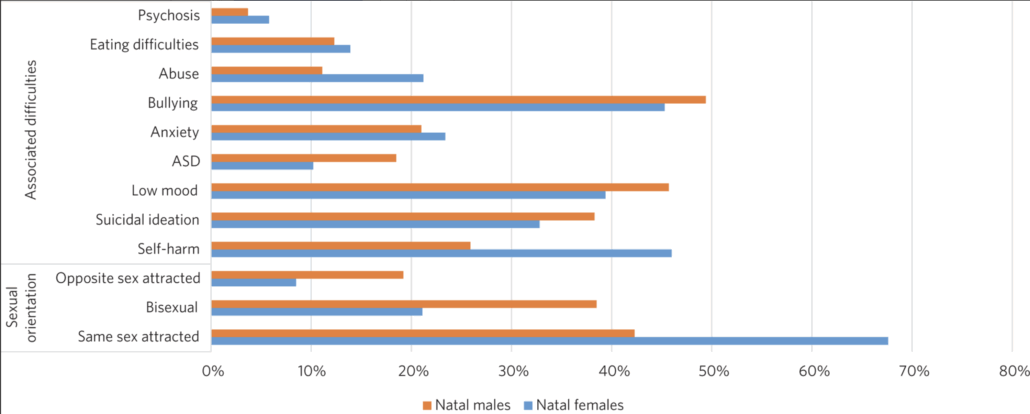

Patients référés au GIDS du Centre Tavistock (Tavistock et Portman NHS Trust) de Londres entre le 1er janvier 2012 et le 31 December 2012. ASD, autism spectrum disorder

Source : Holt, Skagerberg and Dunsford

Questionnements de genre chez les jeunes : changements épidémiologiques et enjeux contemporains

Le sentiment d’inadéquation profond qu’une personne peut ressentir entre son corps sexué et le ressenti intime de son identité peut être très douloureux.

Historiquement, le petit nombre d’enfants présentant une « dysphorie de genre », soit une détresse liée à son sexe, était principalement constitué de garçons prépubères. La majorité d’eux dépassaient cet inconfort une fois la puberté passée, et les deux-tiers développaient une orientation sexuelle homo ou bisexuelle. [Singh et al, 2021]

Depuis dix ans, on constate une vive augmentation du nombre d’adolescentes orientées vers des cliniques spécialisées dans le traitement de la « dysphorie de genre ». Contrairement à la cohorte des petits garçons, nombre d’entre elles n’ont pas d’antécédents significatifs de dysphorie de genre dans l’enfance et un certain nombre souffrent de problèmes de santé mentale comorbides et/ou de troubles du développement neurologique tels que l’autisme (ASD) et le trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (ADHD). La majorité des filles reçues en clinique a une orientation sexuelle lesbienne ou bisexuelle.

Les raisons de ces changements ne sont pas suffisamment étudiées. Si certains mettent cette augmentation sur le seul compte d’une plus grande tolérance sociétale ayant libéré la parole, d’autres évoquent l’influence des réseaux sociaux, la tendance connue des jeunes filles à succomber aux contagions sociales, la couverture non critique du phénomène par les médias, l’activisme pro trans, la mainmise de médecins trans-affirmatifs sur leurs associations et le fait que la doctrine de l’ « identité de genre » infuse de plus en plus notre société et ses institutions.

Sources:

- SHRIER Abigail, « Dommages irréversibles. Comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes », 2020

- JOYCE Helen, « Trans. Quand l’idéologie rencontre la réalité », 2022

- ELIACHEFF Caroline et MASSON Céline, « La fabrique de l’enfant transgenre », 2022

- KORTE Alexander, « Hinter dem Regenbogen », 2024

- SINGH et al, A Follow-Up Study of Boys with Gender Identity Disorder, NIH

Une médecine de plus en plus interventionniste et précoce

En Suisse, plusieurs centres hospitaliers proposent aujourd’hui un parcours de transition dès 11 ou 12 ans, avec l’introduction de bloqueurs de puberté (inhibiteurs de la GnRH). Dès 14 à 16 ans, des traitements hormonaux croisés peuvent être administrés, suivis si désiré par le patient, à partir de 16 ans, par des chirurgies dites de réassignation (ablation des seins, puis à partir 18 ans, ablation des organes reproducteurs internes/externes).

La majorité des équipes médicales adopte une approche dite trans affirmative, qui consiste à valider immédiatement « l’identité de genre » ressentie sans investiguer plus en profondeur les causes potentielles du mal-être. Ce protocole, souvent justifié par une volonté de « réduire le risque de suicide »*, est aujourd’hui remis en question dans plusieurs pays.

*il n’y a pas de donnée crédible démontrant qu’il y a un risque de suicide plus élevé chez les jeunes qui n’auraient pas accès à ces traitements. De plus, évoquer un risque de suicide auprès de jeunes vulnérables va à l’encontre de la déontologie professionnelle selon les spécialistes de la prévention.

Source: Rapport indépendant du gouvernement britannique par le Professeur Louis Appleby, Directeur du groupe de recherche nationale sur la prévention du suicide

Source : Shutterstock

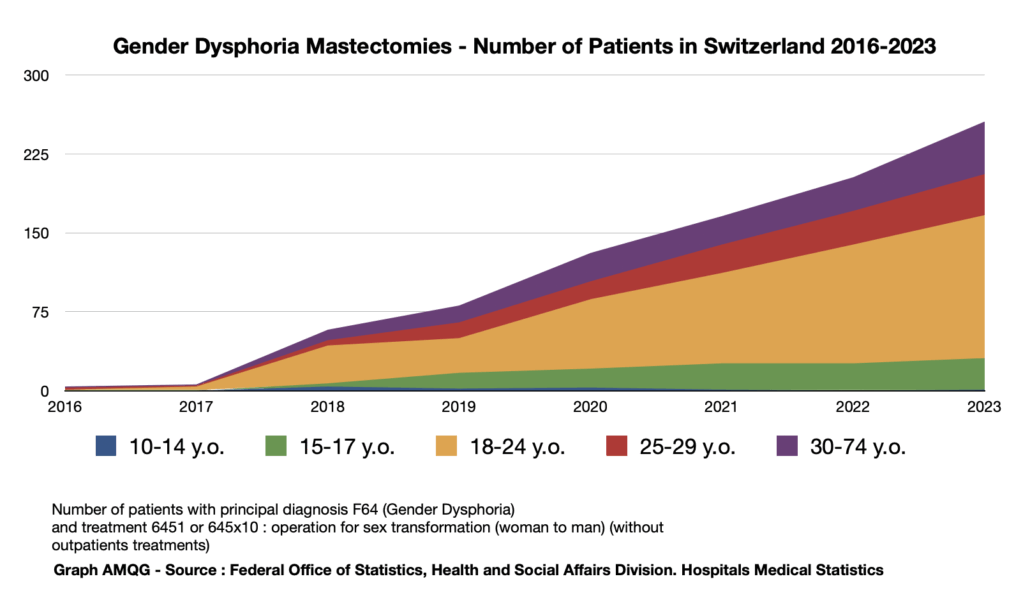

Source : Office fédéral des statistiques, graphique: AMQG

Une augmentation fulgurante des demandes de transition chez les jeunes

Ces dernières années, la Suisse, comme de nombreux pays occidentaux, a vu une explosion des demandes de transition chez les adolescents, en particulier chez les filles. Selon les chiffres du CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), le nombre de jeunes consultant pour une dysphorie de genre a été multiplié par plus de 20 entre 2010 et 2021. Une tendance similaire est observée à travers la Suisse.

Ce phénomène n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une dynamique mondiale où les cliniques spécialisées sont débordées par les demandes d’adolescents en quête d’un « changement de genre ».

Or, cette hausse soulève des questions : pourquoi soudainement un tel pic, notamment chez les adolescentes pré et post-pubères ? Est-ce réellement l’effet d’un meilleur accueil de la « diversité » ? Ou y a-t-il en réalité d’autres facteurs en jeu, notamment sociaux, psychologiques, voire traumatiques ?

*InVivo magazine rapporte que le nombre de demandes de « changement de genre » au CHUV est passé de 18 en 2017 à 155 en 2021, soit une augmentation de plus de 700 %.